2月も終わりにさしかかり、早朝の寒さも若干弱まりつつある当市場の青果売場。

そんな売場で、さらに春の訪れを感じさせる光景に出会いました。

”商売繁盛”とは気が利いていますね!

3年前に当市場の仲卸業者、㈱ 北一藏重商店の渡会さんが石山南小学校で出前授業を行ったのですが、生徒さんがその感謝のしるしとして、この「ひな人形」を贈ったそうです。(詳細は「りんごの先生へ~かわいい贈り物~」をご参照ください)

渡会さんがこのひな人形を大事に保管しているところにも、ご両者のステキな関係を感じてしまいます。

ということで、ひなまつりと言えば「ハマグリ」や「ちらし寿司」などを連想する方も多いかと思いますが、今回は青果売場から「いちご」をご紹介したいと思います。

やっぱり「絵文字りんご」はほのぼのしますね!

いちごを紹介すると言いつつ、最初はりんごです(汗)

このホームページでもたびたびご紹介している「絵文字りんご」ですが、今回はまだシートを取っていないバージョンです。(というか、ひなまつりまでまだ日にちがありますので。。。)

リカちゃんも好きなら僕も好きです~♡

当市場の平成26年のいちごの取扱量が2番目となる佐賀県産。(ちなみにいちごの生産量日本一は栃木県です)

こちらの代表的な銘柄と言えば「さがほのか」です。

「さがほのか」については、「佐賀県唐津玄海地区農産物販売促進キャンペーン」において詳細をご紹介していますので、ぜひご覧ください。

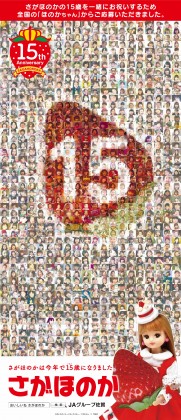

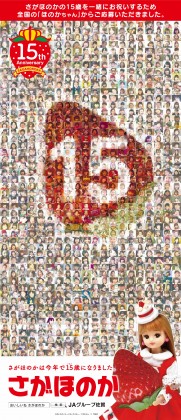

ちなみに、「さがほのか」は平成26年3月18日で命名15周年を迎えたということで、ポスターを作成しました。

1年前の話になりますが、とってもステキなポスターなのでご紹介しますね!

JAさがの広報の方が快く掲載を許可してくれました

何とこのポスター、「笑顔写真」を集合させて作成したとのこと。しかも、「笑顔写真」の応募総数は996人というから驚きです!(クリックして拡大してみてください!)

味もさることながら、こういった宣伝活動もさすが!といった感じです。

写真右下の「わたリーナ」が気になるのは、私だけでしょうか?

これぞ正真正銘?の「わたリーナ」! あら、カワイイ♡

当市場の平成26年のいちごの取扱量1位は宮城県産です。

宮城県オリジナルの品種である「もういっこ」は果実が大きいことと、甘味と酸味のバランスが良く、すっきりとした甘さが特徴のいちごです。

さて、先ほどから当市場における産地別のいちごの取扱量をお伝えしてきましたが、それを調べている最中にあることに気付きました。

宮城県産のいちごの取扱量が、平成23年から約半分以下になっているのです。

平成23年というと、東北大震災が起きた年です。やはり、その影響なのではと思い、早速宮城県庁に話を聞いてみました。

宮城県の職員「東北大震災では、亘理町が壊滅的な被害を受けました。亘理町は主に札幌向けのいちごを生産しています。」

この「亘理町」というキーワードに反応したのが、青果の同僚でした。

平成26年1月頃にJAみやぎ亘理の関係者の皆さんが「仙台いちご」のPRに来ていたというのです。

早速、その時の記事を見てみますと。。。⇒ 「JAみやぎ亘理の関係者の皆さんが「仙台いちご」のトップセールスを行いました」

「”町の復興は、イチゴの再生なくしてない!”との信念のもとがんばってきた」という亘理町長の言葉には、私などには計れない深い思いがあるのでしょう。

あくまでも当市場での宮城県産のいちごの取扱量ですが、平成26年には震災前に近いレベルまで復活してきている模様。

亘理町の皆さんの努力は結実しつつあると言えるのではないでしょうか?

佐賀県産ももちろん、宮城県産のいちごも今後注目していきましょう!

<番外編>

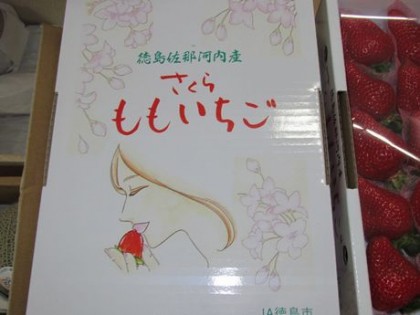

ちょっとタダモノではない感じ、わかります?

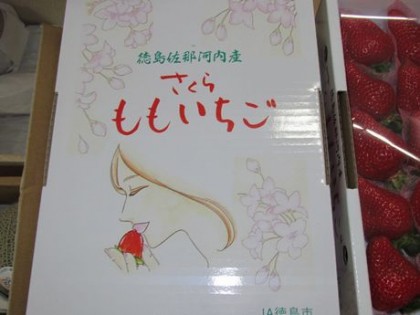

最近青果の担当者の間で話題に上るのが、徳島産の「さくらももいちご」です。

というのも、インターネットで「さくらももいちご」を調べてみると、一粒あたり500円近くすることも。。。

主に上場されるのが大阪くらいまでですので、札幌で購入するとなるとデパートなどに限られてしまうようです。

金額もレア度も高いので「番外編」ということにしましたが、もし、見かけることがありましたらぜひご賞味ください!

では、ステキなひなまつりを!

黄色もカラフルでいいですよね!

黄色もカラフルでいいですよね!