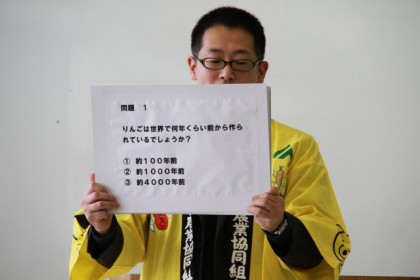

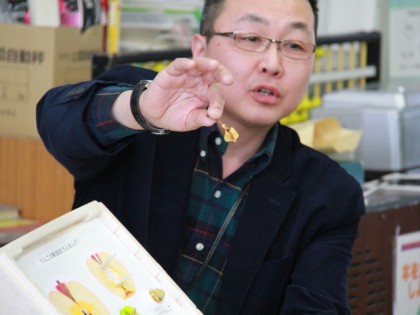

1月26日、3時間目のJA津軽みらいさんの授業に続いて、4時間目は3年生の教室に場所を移動して、仲卸業者(株)蔵重商店の渡会さんがリンゴの先生になりました。

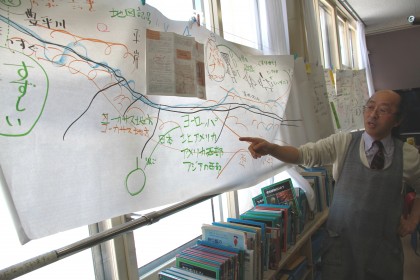

さかのぼること2週間前。競り場で渡会さんから、「リンゴのしんがこんな形してるの知ってる??」と、不思議な形のものを手にしながら声をかけていただきました。

渡会さん手作りの標本(早くみたいです)

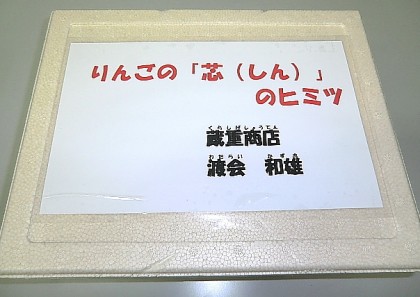

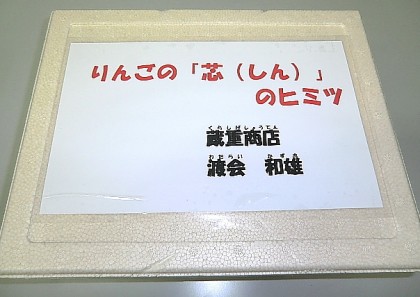

「リンゴの芯(しん)のヒミツ?」

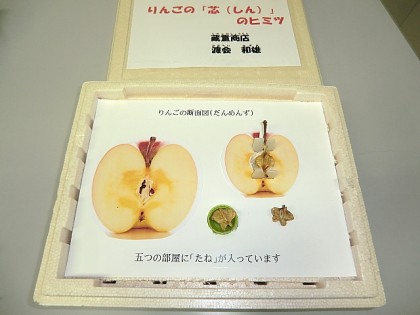

蓋を開けてみると・・・。

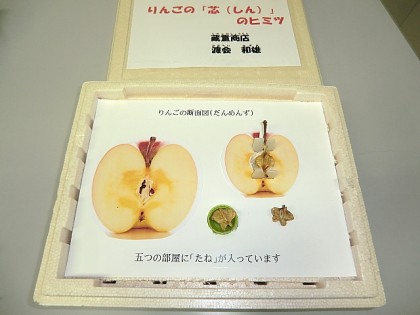

箱の中には、リンゴの輪切りの写真。

右のリンゴのしんの部分には、なにやら変わった形のものが・・・・。

tanu:「渡会さん、何ですかこれは??」

渡会さん:「これがリンゴのしんなんだよ!!」

tanu:「ええーっ(;゚Д゚)!」

tanu:「なんと不思議な形!しんがこんな形をしているなんて!!」

リンゴを食べるときは半分に切ってしまうし、しんの部分は捨ててしまうので、どんな形をしているかなんて考えたこともないですよね・・・。

渡会さんは、リンゴのしんの部分を化石を掘るかのように、少しずつ果肉をスプーンなどを使って取っていったそうです。

そうしたところ、とても不思議な5角形のしんが出てきたと教えてくれました。

この5角形は、5つの豆のサヤが集まったような形をしています。

そしてサヤの中には、種が入っており、そこは「かまど」と呼ばれているそうです。

リンゴは輪切りにすると星型に見えましたね~。

そして上にはヘタが付いていて、下には花の枯れたものが付いているのです。

tanu:「これは貴重な標本ですね!!」

渡会さん:「そうでしょ!!、これを小学校のみんなに見せてあげたくて・・・・」

そんなことで・・・。

4時間目授業は、昨年12月におじゃました3年1組で「リンゴの芯(しん)のヒミツ」について出前授業をすることになりました。

授業の始めに、JA津軽みらいさんから全校児童のみんなにと頂いたリンゴが先生から、3年1組のみんなに配られました。

みんなにリンゴが配られたところで、出前授業の始まりです。

すると先生、なにやら昔の炊飯器??を取り出しました。

佐藤先生:「みんな!これはなんていうものだったけ?」

みんな:「つば釜!!」

tanu:「へぇー!」 「つば釜っていうんだ・・・。(心の声)」

佐藤先生「そう!」「このつば釜はなんの上に置いて使うのかな?」

みんな:「かまど!!」

佐藤先生:「そう!」「今日は、リンゴのかまどについてのお話です!!」

「みんな、まずリンゴを良く見てください!!」

「リンゴにかまどは、ありましたか??」

みんな:「・・・?・・・?。」

佐藤先生:「実は、外側からは見えません!!」

「なので、切ってみます」

と、リンゴを二つに切ると・・・。

先生!お約束です・・・。「パクリ(#^.^#)。」

みんな:「やっぱり・・・。(`・ω・´)」

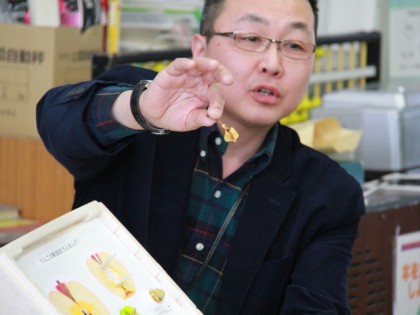

佐藤先生:「それでは、リンゴのかまどについて渡会先生!!お願いします!!」

渡会先生:「リンゴのしんのあたりをかまどといいます。」

「JA津軽みらいの方も、青森ではリンゴのしんの部分をかまどと言っているそうです。」

「他にも、梨や柿などのしんの部分もかまどと呼ぶそうですよ。」

みんな:「へぇ~っ!」

渡会先生:「かまどはリンゴの種を守っている部分。」

「これはリンゴのかまどの中にある種の部分を取り出したものです」

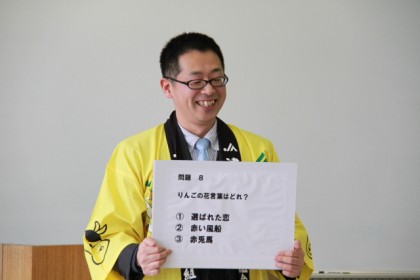

佐藤先生:「この5角形は何かの形に似てませんか??」

みんな:「リンゴの花!」「花びらは5枚だよ!!」

渡会先生:「そうですね、花びらの枚数と同じすね・・・・。私も花びらの枚数と関係があると思ったのですが・・・。調べてみると、どうやら違うようなんです。」

みんな:「えっ(;゚Д゚)!」「違うんだ~。」

渡会先生:「それは、めしべと関係があるようで、めしべの先(柱頭)は5つに分かれているのですが、その5つの柱頭が受粉することによって、5つのサヤができて、5角形になるんですよ。」

みんな:「へーっつ!!」「花びらの数じゃないんだ~」

渡会先生:「でも、5つのめしべの柱頭にちゃんと受粉しないと、変形してきれいな5角形にはならないんですよ~。」

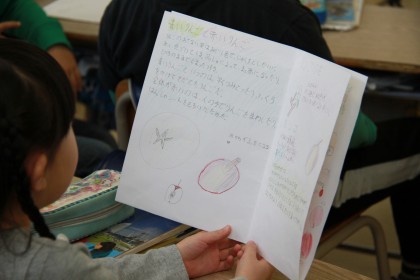

リンゴのかまどのこと、花びらと種の関係など、奥深~いリンゴについてみんなは、学ぶことができました。

佐藤先生:「みんなもリンゴを食べるときは、かまどからリンゴの種の部分を取り出してみてはどうでしょう!!」

みんな:「(^o^)/」 と、良い子のみんな!。

最後は前回から3人の転入生を迎えたクラスみんなで、記念撮影をして出前授業は終了となりました。

授業を終え、おみやげのリンゴを大切にランドセルにしまっていた女の子は、「リンゴのことが、たくさんわかって良かったです」と、笑顔で話してくれました(#^.^#)。

ps:授業終わったあと教室を見回すと、前回の集合写真!黒板の横に貼ってありました!!

tanu(o・・o)/~。