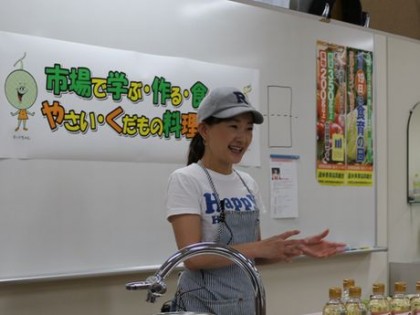

市場で学ぶ・作る・食べるやさい・くだもの料理教室開催! 第4弾

火曜日, 7月 15th, 20147月12日(土)、当市場の青果部運営協議会主催の「市場で学ぶ・作る・食べるやさい・くだもの料理教室」が開催されました。

この料理教室は、生活習慣病の予防に効果的とされる野菜や果物を、普段の食生活に取り入れていただくことを目的として開催されています。

今回は、札幌ベルエポック製菓調理専門学校副校長で、料理研究家の「小笠原登志子」先生を講師に迎え、野菜や果物をおいしく「食」に取り入れる方法を教わりながら調理実習を行いました。

参加してくれたのは22組44名の仲良し親子。みんな、お母さんと一緒に頑張っていましたよ。

作った料理は、「夏野菜たっぷり豚しゃぶサラダ(左上)」、「ぶどうゼリー(右上)」、「コーンと卵のスープ(右下)」、「枝豆と鮭の混ぜごはん(左下)」です。

とっても上手に出来ていますね。

レシピはこちらです。

楽しいお昼ごはんになったようです。

また、参加してくださいね!