10月から柿の入荷が始まり、先日、「山梨県「枯露(ころ)柿」のトップセールスが行われました」で「枯露柿」を紹介しましたが、他にも樽柿、干し柿なども入荷されるようになってきました。

柿の漬物!? かと思いました

私は市場に来て初めて知りました、「樽柿」です。

蜂屋柿というのは、岐阜県美濃加茂市蜂屋町原産の渋柿でして、主に干し柿にすることが多いらしいです。

昔は飲み終わった酒樽に渋柿を入れて、残ったアルコールで渋抜きをしていたようで、その由来もあり、現在も樽に入れて出荷しています。

現在は独自の製法で、低温貯蔵しながらゆっくり時間をかけて渋抜きをしているようです。

フタが開いている樽柿がありました!

見ての通り、蜂屋柿は長楕円形で頂部がとがっているのが特徴とのこと。

卸売業者さんによると、店頭価格だと1桶3,000~4,000円以上なんですが、とっても甘くておいしいとのこと。

インターネットを調べてみたら、糖度16~18度とも。ぜひ、食べてみたい一品です。

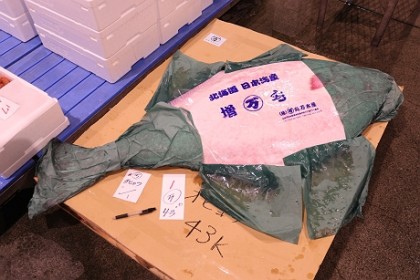

こちらは、宮城県白石産の蜂屋柿が封入された樽柿です。ちなみに蜂屋柿は「柿の王様」とも呼ばれているそうですよ。

ちなみに卸売業者さんから聞いた話ですが、昔は渋柿が入荷された時には、当市場の卸売業者さんが渋抜きをしていたとのこと。

そのため、柿担当の方が甘柿か渋柿かを判別しなければいけなかったのですが、その判別をちょくちょく間違っては渋柿を食べさせられた同僚に「これ渋柿だろ!」と怒られていたとのこと(笑) 味覚って不思議ですね。

とても上品な化粧箱に、柿一つ一つを丁寧に包装した、由緒正しさすら感じさせる「花御所柿」です。

鳥取県特産で、その味は甘柿の中では最高と呼ばれ、日本では甘柿の大御所的な品種ということ。

収穫時期が他の品種に比べ遅いため、当市場にも最近入荷されています。

糖度も20度以上ということで、これもまたぜひ食べてみたい一品です!

お正月には干し柿という方も多いのではないでしょうか?

上段が「蔵王柿」、下段が「紅柿」を使った干し柿です。

紅柿は希少価値が高く、その干し柿は店頭価格で5,000円から6,000円ほどするそうです。

両方とも山形県産ですが、雪で白くなった蔵王から吹き降ろす冷たい「蔵王おろし」により、自然乾燥だけで作るのがおいしさの秘密とか。

仲卸業者さんによると、年末に仕入れて、お正月にスーパーなどに出荷するということでした。

最後にご紹介するのが、「あんぽ柿」です。

渋柿を硫黄で燻蒸して乾燥させる独特の製法で作られるとのこと。

卸売業者さんによると干し柿に比べて、とってもやわらかくてジューシー感があるそうです。

卸売業者さんや同僚にも聞いてみたのですが、”干し柿派”と”あんぽ柿派”に分かれるのが興味深いところ。

干し柿のせりです!どんどん売れていきますよ!

普段は柿を食べない方も、おいしい樽柿、干し柿を一度食べてみたら病みつきになるかも!?

隣の客ではありませんが、お正月にはいろいろな柿をぜひご賞味ください!