11月9日、(株)北舞水産(ほくぶすいさん)が主催、当市場水産協議会が協賛する料理教室が開催され、22名の皆さんが参加しました。

この料理教室は、旬で身近な魚介類を取り上げ、ご家庭でおいしく調理する方法をお伝えし、皆さんにもっと魚を食べていただくことを目的として開催しています。

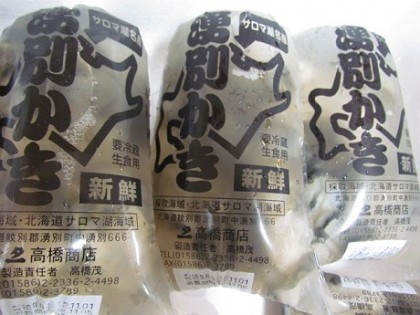

今月は「カキ」を素材としたメニューを紹介しています。

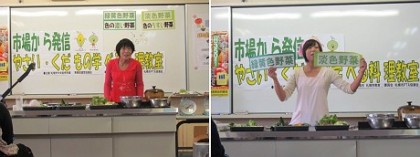

講師は栄養士の資格を持ち、家庭料理指導や食生活アドバイザーとして活躍されている野村洋子先生です。

挑戦したのは「カキのみそグラタン」と「カキのピカタ」。(レシピはこちらです)

バターライスを添えました

今回は、「カキのみそグラタン」の作り方をご紹介します。

かたくり粉をなじませています

使用するカキは下処理をして臭みを抑えます。

殻むきカキにかたくり粉をまぶして軽く混ぜ、10分程度おき水洗いをします。

かたくり粉がカキの汚れや臭みを取ってくれます。

洗うと、このようになります

ラップをかけて電子レンジで50秒程度加熱します。

- 蒸し汁はホワイトソースに使います

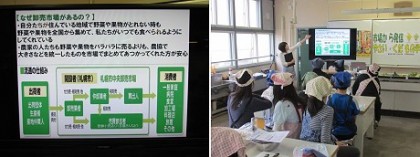

ホワイトソースを作ります。

小麦粉を、熱したバターとサラダ油で炒めます。

- 沸騰してふつふつと泡立っています

火を止めて、みそを溶かしたスープと牛乳を入れ、よく混ぜます。

スープと牛乳は一気に入れると、小麦粉のダマ(固まり)が出来にくいとのことですよ。

スープは、市販のスープの素を表示の半分の量で使っています。

レシピには載っていませんが、レンジで加熱した時に出るカキの蒸し汁を入れることにより、ソースにカキのうまみが加わります。

ソースにとろみがつくまで加熱して出来上がりです。

今回の料理教室では、手早くホワイトソースが完成するように小麦粉を多めに使っていますが、「半分の量の小麦粉でじっくり時間をかけて加熱した方がおいしいですよ」との先生のお話です。

玉ネギと茹でたホウレン草を炒めます。

木綿豆腐はまな板等の重しをのせて水を切り、食べやすく薄切りして耐熱皿に並べます。

豆腐の上に、玉ネギとホウレン草をのせます。

ホワイトソースをかけてシュレッドチーズをのせ、200℃のオーブンで加熱します。

焦げ目がついたら出来上がり!

- 熱々のグラタンが完成

試食中は、参加した皆さんから、「おいしい!」との声が。

ぜひご家庭でも作ってみてくださいね。