市場で学ぶ・作る・食べるやさい・くだもの料理教室開催! 第12弾!!!

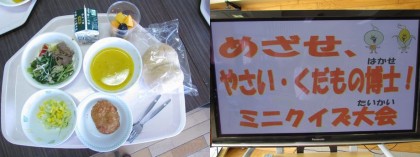

火曜日, 10月 28th, 201410月16日(木)、当市場の青果部運営協議会主催の「市場で学ぶ・作る・食べるやさい・くだもの料理教室」が開催されました。今回は40名が参加しました。

なお、この料理教室は、生活習慣病の予防に効果的とされる野菜や果物を、普段の食生活に取り入れていただくことを目的として開催されています。

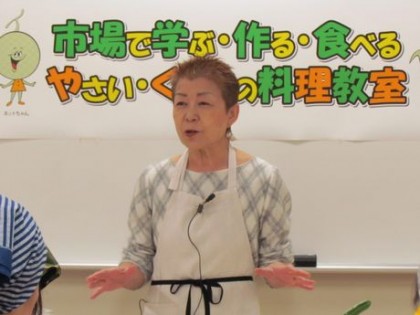

さて、「市場で学ぶ・作る・食べるやさい・くだもの料理教室」も残すところあと2回。本日の講師は、料理研究家の東海林明子先生です。

この料理教室の参加者は主婦の方が多いのですが、皆さんのうなずく回数がとても多かった料理教室だったと思います。

先生は、いかに料理をおいしく作るかはもちろん、いかに料理の労力を減らせるかも大事にしているのがその理由かなと感じました。

それではレシピとご一緒に、先生の講義風景を見ていただければと思います。

最初は「4.トマトマフィン」です。

先生「レシピを頼まれた頃は春先だったので、そろそろシーズンも終わりそうなトマトにしてしまいました(苦笑)」

しかし、「今回はホットケーキミックスの粉を使っているので、ふくらまないなどの心配もいらないので、間違いなくできますよ!」と頼もしい一言。

ボウルにホットケーキミックスの粉と砂糖を入れて軽く混ぜ、溶いた卵、溶かしバター、トマトジュースの順番に入れて、なめらかになるまで混ぜます。

この時、泡たて器は立てて、その先をボールの底につけて回すと粉と液体がよく混ざります。

また、先生によると、トマトジュースはいろいろな使い道があります。

ご飯を炊く時に使う水の半分をトマトジュースにすると、「トマトごはん」に。

コンソメスープを作る時に使う水の半分をトマトジュースにすると、「トマトスープ」に。

混ぜ合わせたものをマフィンカップに入れる時、スプーンを立てて入れるとカップのふちが汚れません。

最後に半分に切ったミニトマトを載せて、オーブンに。180℃で25分焼いて、ちょうど良い感じになりました。(大体20~25分とのこと)

次は、「3.和風ハンバーグ即席漬け添え」です。

このハンバーグのどこが和風かといいますと、鶏と豚のひき肉、しょうゆ・酒・みりん、長ネギとショウガを使っている点ですね。

しょうゆ・酒・みりん(混ぜ合わせたもの)、長ネギとショウガ(しっかり細かくみじん切り)、パン粉と卵の順にひき肉と混ぜ合わせていきます。

洋風のハンバーグでもシュウマイ・ギョウザでも、「調味料」、「野菜」、「つなぎ」の順に混ぜていくのは変わらないとのこと。

また、パン粉と卵の順番はどちらでもいいのですが、パン粉を先にしたほうがお皿を洗う手間が一つ省けます。ここで皆さん「ああー!」と納得。

ちなみにハンバーグのつなぎにニンジンの千切りやひじきを入れると、彩りもキレイになり、またボリュームも増すのでおススメとのことです。

ハンバーグを焼く時はフライパンを熱くしておきサラダ油を入れます。ハンバーグを入れた時に、「ジュッ!」と焼ける音がすればいい具合とのこと。

あとはハンバーグを動かさないでじっくり焼けば、焦げ目ができて、形も崩れにくく、うま味も逃げ出さなくなります。

片面が焼けたら、もう片面も同じように焼きます。ひっくり返すのはこの1回だけです。この時、フライパンのふちを使えば、ハンバーグの横面に火を通すことができます。

両面に焦げ目がついたら、フタをして弱火で3,4分焼いて中身に火を通します。焼き過ぎないことも大事なことです。

中身に火が通っているのか心配だからといって、くれぐれも穴を空けたりせずに、指で押して弾力により判断することでうま味が逃げ出すのを最小限にします。

漬け添えのパプリカの種と白い部分を取って、細めの乱切りにして、しょうゆ、酢と混ぜ合わせます。ハンバーグを作り始める時から漬けておくと味がよく染み込みます。

ハンバーグが焼き上がったら、焼いた後の汚れを取り除きます。その後、強火にして、しょうゆ、みりん、砂糖、水を加え、フライパンを揺すりながら絡めて焼いていきます。残ったタレを少量のかたくり粉で固めるのもお弁当の時などにはアリですね。

あとは、パプリカを添えて完成です。

3品目は「2.ポテトボールの清まし汁」です。

まずは清まし汁に入れる野菜の具を切っていきます。

ダイコン、ニンジン、ゴボウは火が通るのに時間がかかるので、乱切りにして団子を作る前に火にかけておきます。

野菜を細長い状態に切ってから、包丁の向きを一定にして野菜を回しながら切ると、切断面が乱れた状態になるので「乱切り」。または野菜を回すことから「回し切り」とも言われるそうです。

ニンジンは小さ目、ダイコンは大き目に切ります。ニンジンは色が強いのと、固くて火が通りにくいからです。

ちなみに冷凍食品のミックスベジタブルには、グリーンピース、コーン、ニンジンが入っていますが、割合的にはニンジンが一番少ないらしいです。それだけニンジンはいい意味で強烈なんですね。

ダイコン、ニンジン、ゴボウを乱切りにしましたら、鍋に入れてニンジンに火が通るまで煮ます。

また、シイタケは料理の一番最後に入れますが、今のキノコ類は工場を経由しているため衛生的には安心なので、洗わないほうが水っぽくならなくておいしいとのこと。

次にポテトボールを作ります。

タマネギのみじん切りは最初に縦に切れ目を入れて、それに垂直に包丁を入れれば細かいみじん切りになります。

このように早く切ってしまえば涙が出なくて済みますが、大量に切る時には「切れる包丁で切る」、「皮をむいて、冷蔵庫の野菜室ではなく、冷蔵室に入れておく」と効果があるようです。

写真左側・・・みじん切りにしたタマネギと片栗粉を混ぜ合わせます。シュウマイを作るときも同じように混ぜ合わせてからひき肉を加えます。

この後、塩、コショウ、卵を加えて練り混ぜてから、ジャガイモのおろしを入れるのですが、あらかじめジャガイモをおろしておくと赤くなってしまうため、おろしながら直接入れます。

写真右側・・・団子を清まし汁にスプーンで入れます。団子を鍋に落とす時は、スプーンを鍋の中まで入れて落とすことでスプーンに汁が付き、次に団子を取るときにくっつきにくくなります。

あとは味を調えたら完成です。

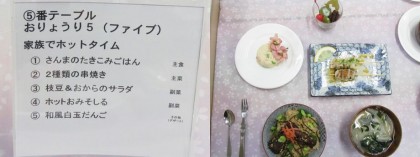

4品目は「1.野菜のちらし寿司」です。

このちらし寿司の特徴は、調味料にユズコショウが入っていることです。ちょっと味があっさりし過ぎるところを、ユズコショウを入れることでしまるとのこと。

最初にご飯と合わせ酢を混ぜ合わせますが、ご飯を山のようにして合わせ酢を一気に入れます。それからご飯を切るように一気にかき混ぜてから冷やします。ご飯が冷えると酢が入っていかないから注意が必要です。

さて、「今回は具材を5種類煮るので、鍋が5ついるかというと違います! 1つでやります!」と力強く東海林先生!

まず、鍋にお湯を3分の1くらい入れましょう。

左側写真・・・頭を少し落としたオクラを軽く濡らして、塩で揉みます。色をキレイにするのと、うぶ毛を取るためです。そのまま鍋に入れ、オクラの色がキレイになってきたら冷水につけます。

右側写真・・・次はニンジンを短冊切りにして、オクラを入れた鍋にそのまま入れて、ダシ汁を鍋の底にヒタヒタになるくらい入れます。

ニンジンを煮ている間にシメジを小房に分け、タケノコを薄切りにします。煮る時は、シメジから水分が出るので、ニンジンの時よりも少ないダシ汁で大丈夫です。この時にしょうゆを入れますが、このように色のつかない調味料の順番で調理をすれば、結局一つの鍋で済んでしまいました!

あとはキュウリを小口切りにして煮ましたら、寿司飯の上に全ての野菜を散らして完成です。

最後の質問コーナーで、生徒さんから「こんなにおいしいハンバーグの作り方を教えていただいてありがとうございます」という言葉がとても印象的でした。本当にジューシーでやわらかいハンバーグで、私は3個いただきました。。。

また、調理をする順番で洗い物を減らすというアイデアには皆さんうなってばかりでした(笑)

このようなことを冗談を交えて、とても楽しく教えてくださった東海林先生、本当にありがとうございました!